| .: Nébuleuses :. |

Dans cette partie, nous décrirons la nébuleuse et sa composition, par la suite nous examinerons les différentes sortes de nébuleuses et enfin nous verrons ce qui enclenche le processus de formation des étoiles. A - Nébuleuse : qu’est ce que c’est ?

Nébuleuse de la Rosette. Cette nébuleuse de gaz et de poussière contient un grand nombre d'étoiles très chaudes qui ionise le gaz. L'hydrogène ionisé émet une lumière rouge, tandis que les ions d'oxygène émettent dans le vert. La Rosette se trouve à 5 000 années-lumière et sa taille est de 90 années-lumière soit 65 000 fois la dimension du système solaire.Une nébuleuse est un nuage interstellaire très vaste atteignant environ plusieurs centaines de millions de kilomètres et une masse allant de 1 million à plusieurs millions de masses solaire.

B - Les différentes sortes de nébuleusesIl existe 3 sortes de nébuleuses : les nébuleuses par absorption, les nébuleuses par réflexion et les nébuleuses par émission.

1- Nébuleuses par absorption

La nébuleuse de la tête de cheval, nébuleuse par absorption.Ce sont des nuages qui ne sont pas éclairés par les étoiles aux alentour et cachent les lumières derrières elles. Elles se détachent sur un fond lumineux, c’est la seul façon de les repérer.

2- Nébuleuse par réflexion

Cette nébuleuse par réflexion s'appelle NGC 1999. Elle n'émet pas de lumière elle-même, mais reflète la lumière de l'étoile brillante en son sein. La tache noire devant NGC 1999 est un nuage froid de gaz et de poussière qui bloque la lumière de la nébuleuse et apparaît donc très sombre.Ces nébuleuses diffusent la lumière d’une ou plusieurs étoiles proches. La lumière vive des étoiles est diffusée sur les poussières de la nébuleuse, cela donne à l’ensemble une couleur bleuté ou blanche, parce que ce domaine de longueur d’onde est plus facilement réfléchi que le rouge des nébuleuses par émission.

3- Nébuleuse par émission

La nébuleuse de l'Aigle (M16) est une région HII d'à peu près 60 années-lumière de largeur, distante d'environ 7000 années-lumière.Ce sont les nébuleuses les plus lumineuses. Elles sont extrêmement exposées au UV émis par les jeunes étoiles très chaude dans les nuages. Elles génèrent leur propre lumière qui provient des atomes d’hydrogène que les rayonnements d’étoiles à l’intérieur ou à proximité de la nébuleuse ont excitées. Cette lumière est rouge.

C - Début du processus de formation

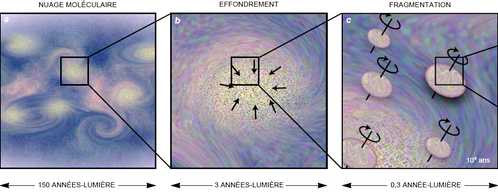

Schéma montrant les 3 premières étapes qui permettent le début de la vie de l'étoile : la destabilisation dans le nuage moléculaire, l'effondrement du nuage et sa fragmentation.1- Déstabilisation Les nuages moléculaires géants dans lesquels se forment les étoiles sont en général dans une situation d'équilibre relatif. Dans un nuage moléculaire, la pression qui spontanément conduirait à sa dispersion y est globalement équivalente à la force de gravitation agissant, elle, en sens inverse. Ils contiennent assez de matière pour former des milliers d'étoiles, et le mécanisme de formation est assez complexe. Sa densité typique est de l'ordre de 1.000 atomes par cm3. Il s'agit des nuages moléculaires denses, qui s'étendent sur des zones immenses, et dont la nébuleuse d' Orion donne un bel exemple.

La nébuleuse d'Orion.Tout d'abord, le nuage subit une légère perturbation extérieure qui le comprime faiblement (en général, la collision avec un autre nuage ou alors l'explosion d'une étoile proche qui produit une onde de choc). Cette perturbation, dans certains cas, s' amorti et n'a pas de suite. Mais dans d'autres cas, lorsque la masse est suffisante (elle est beaucoup plus importante que la masse d'une étoile), une région quelconque du nuage devient, sous le choc, plus dense et tout son bel équilibre se rompt. Dans ce coeur dense, la gravitation vainc inéluctablement la pression. La portion du nuage concernée commence dès lors à s'effondrer sur elle-même, à cause de son propre poids. Une machine infernale se met ainsi en marche.

2- Effondrement

Effondrement du nuage.La gravitation accélère les effets de la perturbation : elle va créer des régions plus denses dans le nuage où les atomes vont avoir tendance à s'accumuler car les forces de gravitation y sont plus importantes. L'effondrement du nuage initial est assez long, puisque son rayon est très grand. Il se chiffre en dizaines de millions d'années. Ce temps est très bref, à l'échelle astronomique !

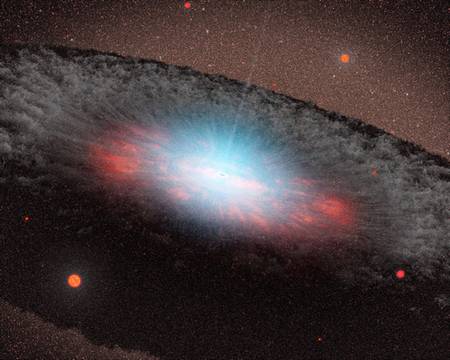

3- Fragmentation Le centre du nuage n'a aucune raison d'être parfaitement immobile dans l'espace, il tourne sur lui-même. Or, une loi physique, le principe de conservation du moment angulaire vient faire obstacle à l'effondrement : elle oblige tout corps en rotation à ajuster sa vitesse à ses dimensions. Lors de la contraction de son rayon, cette rotation va donc s'accélérer inévitablement. Et cela jusqu'à l'apparition d'une importante force centrifuge finissant par bloquer la poursuite de l'effondrement. Le coeur du nuage en rotation va s'étaler sous l'effet de la force centrifuge pour former un disque épais rendu opaque par la concentration de gaz et de poussières.

Vue d'artiste d'un disque d'accrétion autour d'une étoile jeune. (©David Darling)Le détail de la fragmentation des nuages protostellaires n'est pas encore parfaitement connu. Une possibilité est que l'anneau de gaz issu de l'effondrement, qui n'a aucune raison d'être parfaitement homogène, tourne suffisamment vite pour éclater littéralement. En effet, il peut lui aussi contenir des régions un peu plus denses, qui a trop tourner vont finir par se détacher. Chacun des fragments de l'anneau emporte alors sa part de moment angulaire, nécessairement plus faible que le moment angulaire initial. Il peut donc devenir à son tour un noyau de condensation et poursuivre l'effondrement. Si la force centrifuge finit par se révéler trop importante, une nouvelle fragmentation pourra encore avoir lieu. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le moment angulaire des fragments résultants ne constitue plus un obstacle à leur condensation en étoile. La succession des fragmentations rend bien alors compte de la naissance en groupe des étoiles. |